在现代军事科技不断发展的今天,隐身技术已成为衡量一国军事实力的重要标志之一。标题“武器装备的隐身化是肉眼不可见吗:揭秘隐身技术的真实面貌”引发了人们对于隐身技术本质的浓厚兴趣。隐藏在光学迷雾中的隐身技术,不仅仅是单纯的肉眼不可见,更蕴藏着深厚的科学原理与技术复杂性。本文将试图揭示隐身技术的真实面貌,揭示它与“不可见”之间的距离。

首先,关于“隐身”的概念,需要明确一点:隐身技术并非意味着武器装备可以完全从任何光线或雷达探测中消失。它的核心目标是尽可能降低装备被探测的概率,使其在敌方雷达、红外等监测手段下变得“难以捉摸”。因此,隐身设计的根本目的,是让敌方雷达和监视系统无法准确识别、追踪甚至攻击。换句话说,隐身并不是绝对“肉眼不可见”,而是相较于传统装备大大增强了生存能力。

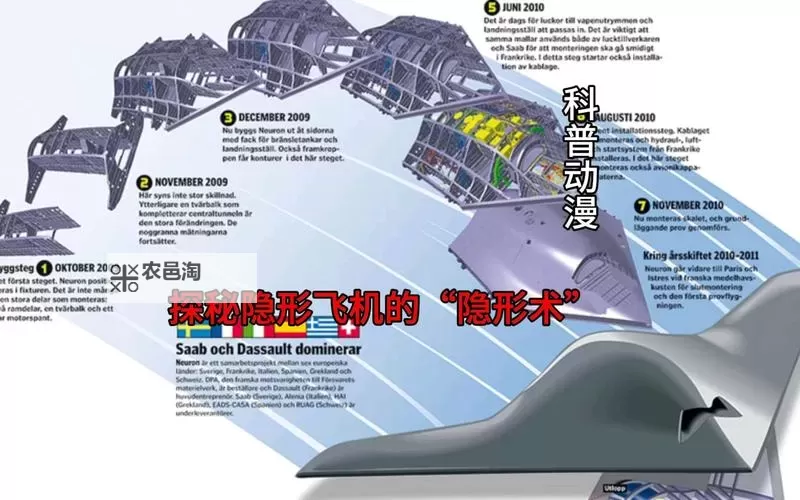

隐身技术的实现,主要依赖于几种核心手段。第一是形状设计:通过复杂的几何结构,分散或偏折反射波,减少雷达波的反射强度。传统飞机如F-22、F-35的机身采用特殊设计,尽量避免平面和锐角,形成“曲面”结构,降低雷达反射面积。第二是雷达吸波材料(RAM):在飞机或导弹表面使用特殊材料,吸收敌方电磁波,减弱反射信号。同时,也利用多层材料设计,形成“迷彩”效果,使雷达难以准确定位或识别目标。此外,红外隐身技术也逐渐成熟,通过排放低红外辐射的燃料和排气系统,降低红外线的检测难度,从而减少被红外探测器捕捉到的可能性。

然而,隐身技术的“不可见”特性,受到多种因素影响,并非绝对。实际上,隐身装备在不同的频段有不同的表现。雷达频段不同,反射特性也各异;红外线的检测则受到环境温度、装备热管理系统的影响。此外,隐身的效果受制于天气、光照、敌方监测设备的技术水平等环境因素。比如,在某些高频雷达或特定角度下,即使采用先进材料和设计,装备仍可能被探测到。而且,大型武器如航母、战斗机在某些动态或复杂环境中,隐身效果难以完美实现。

除了技术层面,隐身还涉及到战术策略。例如,隐身飞机通常采取低空飞行、避开敌方雷达、利用地形掩护等措施,提升隐身效果。这说明,“隐身”不仅仅是硬件技术,更是整体作战策略的组成部分。隐身装备在实际应用中,往往与电子对抗、信号干扰、网络战等多种手段协同作用,形成“多层次、全方位”的隐身护盾。

此外,随着技术的不断进步,隐身技术经历了从“首次出现”到“持续完善”的过程。早期的隐身,主要依靠形状设计和简单的吸波材料;如今,先进的材料科学、生物模仿、人工智能等新兴科技正被不断投入到隐身系统中。例如,拥有“动态隐身”的飞机,可以通过调整表面结构,实现不同条件下的最佳隐身效果。未来,隐身技术或许将突破传统限制,实现更大范围、更深层次的隐身能力。

总结来看,武器装备的隐身化,绝非一种让目标绝对不可见的魔法。它是一种高度算法化、材料科学和战术结合的综合技术。隐身技术的主要目标,是在敌方的探测手段面前,尽可能降低被识别和追踪的概率。这意味着,隐身装备在某些条件下,可能“肉眼不可见”或“雷达不可探测”,但绝对的“全方位不可见”仍是科学和技术所不能完全实现的目标。理解这种差异,有助于我们更理性地看待军事实力的发展,也提醒我们,科技的迈进永远伴随着新的挑战与创新。