在中国传统文化中,日历不仅仅用于记录时间,更蕴含着丰富的文化内涵和民俗信仰。其中,“十二神除日”作为一种具有特殊象征意义的日子,受到人们的特别重视。本文将对“十二神除日”的含义、起源、习俗以及在传统文化中的地位进行详细解读,帮助读者更好地理解这一特殊日子的文化内涵与价值。

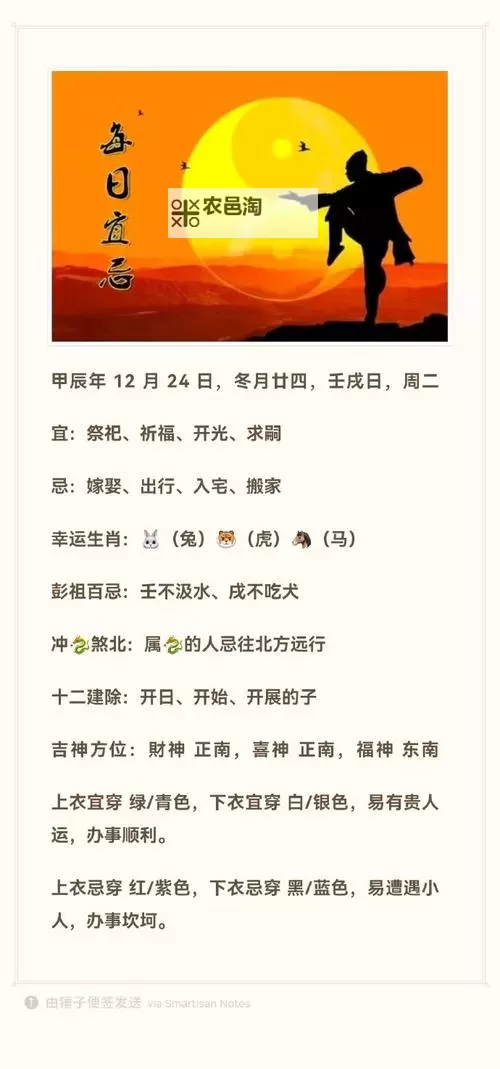

首先,什么是“十二神除日”呢?“十二神”指的是中国古代天文和占卜体系中的十二个神祇或方位,代表着不同的天象和方位,每个神对应着不同的象征与忌讳。而“除日”则是指民间按照特定的天文规律选择的,每年特定的几天,被认为是可以“除旧迎新”、“避邪驱灾”的吉日。这些日子被统称为“十二神除日”,通常与五行、十二生肖、天干地支等传统元素紧密相关,具有趋吉避凶、祈福避灾的意义。

“十二神除日”的起源可以追溯到汉代乃至更早的时期。当时,古人通过观察天象,用以指导农事和生活。逐渐地,人与天象的关系逐步融入民间信仰,形成了祭祀、祭拜、驱邪等一系列习俗。十二神除日正是基于这种天人合一的思想,认为在特定的日子里进行一些祭祀或仪式,可以带来吉祥、避邪免灾。这些日期经过历代的总结和演变,逐渐成为民间重要的节日或“吉日”。

在习俗方面,每逢“十二神除日”,人们多会选择进行一些祈福、祭祀的活动。如扫房除尘、祭拜祖先、拜佛求平安等,旨在清除过去的晦气,迎接新一年的吉祥。此外,还会在家门口悬挂桃符、贴春联,以祈求一年的顺遂安康。农村地区特别重视“除”字习俗,有“扫尘除旧”之说,认为打扫房屋、除旧迎新是在吉日里进行最恰当的祭祀和祈福行为。

值得注意的是,在不同地区,“十二神除日”的具体日期和习俗可能有所不同。例如,南方一些地区会选择特定的“除日”进行割韭菜、祭拜土地神等,以祈求丰收和平安。而在北方,除尘、祭祖的传统活动更为盛行。这些习俗不仅反映了地方文化的差异,也体现了传统民众对吉祥如意的美好祈愿。

此外,“十二神除日”也与中国传统的阴阳五行思想密不可分。人们认为在吉祥的日子里进行某些重要的事宜,可以借助天时地利,促成事情的顺利完成。比如,婚嫁、开业、动土等大事,宜在“除日”择吉日进行,以期事事顺遂。这一理念与“择日”文化息息相关,成为中国传统“风水”学中的重要组成部分。

随着时代的发展,虽然现代社会的节奏加快,但“十二神除日”作为传统文化的重要部分仍然被许多人所继承和发扬。尤其是在春节、清明、端午等传统节日中,“除日”的习俗依然盛行。人们通过祭拜、打扫、祈福等方式,表达对美好生活的追求和对传统文化的尊重。而在当代,相关的文化活动也被赋予新的形式和内涵,使传统的“除日”文化焕发出新的生命力。

综上所述,“十二神除日”是中国传统文化中一项重要的时间观念,融合了天文、民俗、信仰、风水等多方面的文化因素。它不仅代表着人们对吉祥、健康、平安的寄托,更体现了中国古代人与自然和谐共处的智慧。通过了解和践行这些传统习俗,我们可以更好地传承文化,感受到丰富的民族底蕴与精神力量。